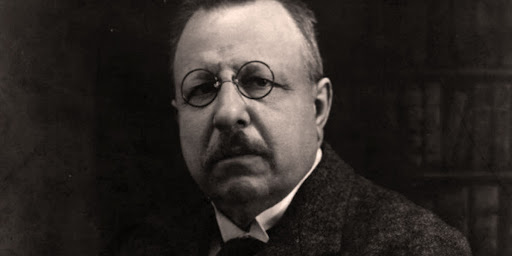

L’Arte nel pensiero di Benedetto Croce, di Guido Gandolfi

Per circoscrivere e per fornire i criteri dello spazio dell’estetica, cioè della riflessione filosofica sull’arte, il filosofo “dovette percorrere l’intero arco dell’attività spirituali, mostrare come l’attività conoscitiva intuitiva (estetica) si distingua da quella conoscitiva concettuale (logica), dall’attività pratico-economica e dall’attività etica”[1].

Croce sostiene che lo Spirito si manifesta attraverso forme distinte dell’operare umano; dunque anche l’atto estetico, l’operare artistico, è una forma dello Spirito[2].

Al fine di focalizzare successivamente l’attenzione sulla autonomia dell’Arte rispetto alle altre forme dello Spirito si propone brevemente di analizzare la pluralità delle forme in cui si articola l’attività dell’uomo.

Ogni forma si caratterizza sia per una sua particolarità che va approfondita, sia per i nessi, i legami che collegano le forme tra loro: per risolvere il problema il filosofo adotta la tecnica della elaborazione e delucidazione dei concetti che affonda le sue radici nel pensiero di Johann Friedrich Herbart (1776-1841), filosofo antidealista tedesco. La metodologia utilizzata è la tecnica della distinzione grazie alla quale viene costruito il sistema denominato da Croce filosofia dello Spirito. L’obiettivo del filosofo è delimitare con precisione ogni forma dell’operare umano separandola, dunque, da ogni altra, distinguendola accuratamente, evitando, quindi, qualsiasi forma di possibile sovrapposizione fra esse.

Con la parola Spirito Croce intende, come Hegel (1770-1831), quel principio che muove la realtà umana strutturandola in una storia che si sviluppa nel tempo, e che deve il proprio movimento solo a sé stesso, quindi è assolutamente libero; di esso l’uomo è la forma cosciente. Lo Spirito si articola, nel proprio movimento, che è la storia umana, come attività teoretica e attività pratica.

L’attività teoretica consiste, in primo luogo, nella Estetica in cui la forma dello spirito è orientata verso una conoscenza intuitiva dell’individuale. Questa attività teoretica mette capo alla costruzione di forme con riferimenti a volte immediati, , primitivi, dominati dalla fantasia, senza alcuna distinzione fra quello che ha riscontro nella realtà e quello che non vi ha riscontro. Questa forma dello spirito è comunemente denominata “arte” o “poesia”.

La seconda forma dell’attività teoretica dello Spirito è la Logica che ha come oggetto la conoscenza dell’universale e il suo risultato principale è la conoscenza filosofica.

L’attività pratica, invece, consiste in una forma di volizione dell’utile particolare; la forma etica consiste in una volizione del bene, cioè in una volizione dell’universale.

L’Estetica, che ha come oggetto l’arte, è stata la prima forma teoretica analizzata da Croce, come si è già accennato; se, tuttavia, non si può dare una definizione precisa dell’Arte in positivo, è possibile, almeno, definirla negativamente: l’Arte non è conoscenza concettuale dell’universale (perché lo è la Logica e l’Arte non coincide con la Logica), non è volizione dell’individuale (perché lo sono l’Economia e la Politica e l’Arte non coincide né con l’Economia né con la Politica), non è volizione dell’universale perché lo è l’Etica che non coincide con l’Arte). Quindi l’Arte è conoscenza intuitiva dell’individuale, dunque, del non universale. Se questo è vero, allora l’Arte è autonoma dalla conoscenza e dalla pratica della Politica, dell’Economia e dell’Etica.

Essa è una forma di conoscenza e il “nucleo cosmico” del problema filosofico dell’arte è individuare di quale tipologia di conoscenza si tratti. L’Arte è conoscenza intuitiva dell’individuale, come si è detto, la quale non considera cosa fondamentale distinguere ciò che è reale da ciò che è irreale; l’arte produce, infatti, come già si è detto, immagini indipendentemente dalla loro corrispondenza al mondo reale.

L’arte è conoscenza, ma non deve essere vincolata da concetti. La conoscenza è il risultato dell’intuizione che è compreso tra la sensazione e il concetto. Poiché l’intuizione è rappresentazione dell’individuale, si può affermare che essa è “catalogabile” nell’ambito della conoscenza immediata che precede la Logica e costituisce una tipologia di conoscenza autonoma. Alla luce di quanto detto, la ben nota logica dei distinti garantisce a Croce di preservare la diversità e l’autonomia dell’Arte nel confronto delle altre forme della vita dello Spirito. Alla base dell’Arte c’è l’intuizione preconcettuale, in quanto, in essa, i concetti non presentano valore conoscitivo, limitandosi ad essere solo degli “elementi dell’intuizione”. Non ha alcuna importanza sapere se l’opera d’arte esprima il vero, il reale, il falso, l’irreale, ciò che è importante è che l’opera d’arte venga considerata in quanto tale.

Emerge il problema di come l’Arte venga considerata in epoche diverse: l’estetica antica la considera come semplice imitazione della realtà, mentre per il filosofo l’Arte non può essere considerata come una semplice “imitazione”, né, allo stesso tempo, va considerata come una imitazione della realtà naturale o sociale; tesi, questa, sostenuta dai teorici del verismo e dai filosofi del positivismo.

Alla luce di quanto sopra affermato si può dire che, in generale, l’Arte debba essere considerata come autonoma dalla Filosofia, dall’Economia, dalla Scienza, dalla Morale, rifiutando anche la tesi che l’Arte possa essere un veicolo di propaganda politica o etico-religiosa.

Come precedentemente accennato, l’Arte, la Logica, l’Economia, l’Etica si identificano con le quattro forme o categorie della vita dello Spirito; la conoscenza del particolare interpretabile con la intuizione estetica è la prima forma dell’operare dello Spirito, cioè l’Arte. La priorità è di tipo logico e non corrisponde a criteri di tipo cronologico in quanto nello Spirito sono presenti tutte le varie forme in modo simultaneo. “L’Arte pertanto è quella forma della vita spirituale che consiste nell’intuizione del particolare” e si caratterizza per la sua creatività il cui significato non può essere confuso con la sensazione e con gli altri atti psichici finalizzati alla conoscenza sensibile; questa viene affrontata nell’ambito della psicologia positivistica. In riferimento alla conoscenza, l’Arte non è da identificare con le forme che riguardano la vita pratica; è necessario, inoltre, rifiutare tutte le estetiche edonistiche, sentimentali e moralistiche che hanno trovato spazio nella storia della filosofia; l’Arte come intuizione deve essere ben diversificata dal concetto, cioè dalla conoscenza dell’universale che è l’obiettivo vero e proprio della filosofia.

L’estetica come filosofia dell’arte è scienza dell’espressione e l’espressione è il veicolo attraverso il quale l’immagine pittorica, musicale, scultorea, letteraria, prende corpo nell’opera d’arte. L’immagine è oggetto di intuizione e l’arte stessa può essere definita come intuizione; in questo suo essere consiste la sua autonomia dalle altre forme dello Spirito. L’intuizione si concretizza, per così dire, nell’espressione che è il carattere specifico dell’operare artistico.

Croce, nel Breviario di estetica, afferma che, sotto il profilo strutturale, non appare possibile dividere il rapporto esistente tra intuizione ed espressione; tale rapporto viene descritto alla luce della sintesi a priori formulata da Immanuel Kant (1724-1804), e viene chiamata da Croce sintesi a priori estetica.

L’opera d’arte non è tale riguardo al contenuto soltanto, né soltanto riguardo alla forma, ma all’unione di contenuto e forma; questa unità è il vero e proprio oggetto estetico sul quale va pronunciato l’adeguato giudizio del gusto[3].

Si incorre in un errore nell’istante in cui si voglia paragonare l’intuizione artistica con un fantasticare disordinato, in quanto l’intuizione possiede in sé un principio che è il sentimento. L’Arte è contemplazione del sentimento e non un mero sentimento vissuto, dunque essa è pienamente collocata nella realtà storica, pienamente partecipe della contingenza. L’Arte prende dal sentimento il proprio contenuto e lo modella secondo una determinata forma, cioè lo trasforma in immagini che svincolano l’opera dall’immediatezza della sensibilità e dal legame con le dinamiche psicologiche emotive[4].

La bellezza è considerata come un piacere disinteressato ed esprime un carattere contemplativo che affonda le sue radici nella sintesi a priori estetica che si realizza tra contenuto e forma. La bellezza è un’espressione che ha senso soltanto in relazione alla mente che pensa la bellezza stessa o alla fantasia che la fa essere; in altri termini non esiste alcun bello naturale senza che vi sia un soggetto senziente in grado di coglierlo. L’arte è certamente immagine dell’individuale, visione dell’individuale, ma essa riflette in pieno la condizione umana nella sua realtà e nelle sue proiezioni fantastiche[5].

Croce nel testo Il carattere di totalità dell’espressione artistica afferma: “Per quel che si attiene al carattere universale o cosmico che giustamente si riconosce la rappresentazione artistica […], la dimostrazione di esso è in quel principio stesso, considerato con attenzione. Perché, che cosa è mai un sentimento o uno stato d’animo? è forse qualcosa che possa distaccarsi dall’universo e svolgersi per sé? forse che la parte e il tutto, l’individuo e il cosmo, il finito e l’infinito hanno realtà l’uno lungi dall’altro, l’uno fuori dall’altro?

Si sarà disposti a consentire che ogni distacco e ogni isolamento dei due termini della relazione non potrebbero essere altro che opera da astrazione, per la quale solamente c’è l’individualità astratta, l’astratto finito, l’astratta comunità ed astratto infinito. Ma l’intuizione pura o rappresentazione artistica ripugna con tutto l’essere suo all’astrazione; o, anzi, non vi ripugna nemmeno, perché lo ignorano, appunto, per il suo carattere conoscitivo ingenuo, che abbiamo detto aurorale. In essa, il singolo palpita della vita del tutto, e il tutto è nella vita del singolo; ed ogni schietta rappresentazione artistica è sé stessa e l’universo, l’universo in quella forma individuale, e quella forma individuale come l’universo. In ogni accento di poeta, in ogni creatura della sua fantasia, c’è tutto l’umano destino, tutte le speranze, le illusioni, i dolori e le gioie, le grandezze le miserie umane, il dramma intero del reale, che diviene e cresce in perpetuo su sé stesso, soffrendo e gioiendo”[6].

Croce, afferma che l’intuizione artistica crea, attraverso l’espressione, l’individualità che è oggetto dell’operare estetico. La creazione avviene, come espressione dell’individualità attraverso la creazione di linguaggio; l’arte crea linguaggio[7]..

Affiora un problema di chiarimento della specificità dell’arte come creazione di linguaggio, in quanto il linguaggio viene utilizzato anche in altre forme dello Spirito.

Emerge, secondo Croce, con chiarezza, una coincidenza tra l’Arte e il linguaggio. L’Arte creatrice di linguaggio non è una griglia interpretativa da utilizzare nel momento in cui si voglia affermare una verità logica, una scoperta scientifica, una utilità economica, una realizzazione morale. Essendo il linguaggio espressione, ed essendo l’Arte creatrice di linguaggio che esprime l’intuizione dell’individuale, l’intuizione artistica dell’individuale avrà come oggetto il sentimento e potrà sorgere soltanto da questo suo oggetto.[8]“

Nel 1936 Croce scrive il volume intitolato La poesia: in questo testo il filosofo focalizza ulteriormente la propria attenzione sul carattere espressivo dell’arte; l’espressione poetica è specifica ed è in grado di acquietare e trasfigurare il sentimento. Tale specificità è da considerarsi come una “teoresi, un conoscere” che riconnette il particolare all’universale e, quindi reca un’impronta universalistica; ne consegue che la mera espressione sentimentale, l’espressione prosastica, l’espressione oratoria e quella meramente letteraria siano tutt’altra cosa[9].

L’Arte si identifica con l’universale; non è cosa di rilievo lo strumento, il mezzo, attraverso cui si manifesta, come la parola in rima o i colori sulla tela; l’universalità consiste nel fatto che l’opera d’Arte è un qualche cosa che può essere apprezzato universalmente in quanto ha un contenuto espressivo consistente nel sentimento che l’artista creatore ha già vissuto e che ogni fruitore rivive attraverso il linguaggio con il quale questo sentimento è stato espresso[10].

[1] D’Angelo P., Benedetto Croce. La biografia. I. Gli anni 1866-1918, Società editrice il Mulino, Bologna, 2023, p. 201

[2] D’Angelo P., Benedetto Croce. La biografia. I. Gli anni 1866-1918, p. 203

[3] Croce B., Breviario di estetica-Aesthetica in nuce, Adelphi, Milano, 1990

[4] Abbagnano N., Fornero G., La filosofia 3 A. Da Schopenhauer a Freud, Pearson Paravia Bruno Mondadori, Milano, 2009, p. 322

[5] Abbagnano N., Fornero G., La filosofia 3 A. Da Schopenhauer a Freud, op. cit. p. 323

[6] Reale G., Antiseri D., La filosofia nel suo sviluppo storico 3. Dal romanticismo ai giorni nostri, op., cit., pp. 319-320

[7] Bontempelli M., Bentivoglio F., Il senso dell’essere nelle culture occidentali. Vol. terzo, Filosofie delle culture e delle scienze contemporanee.,Trevisini Editore, Milano, 1992, p. 335.

[8] Bontempelli M., Bentivoglio F., Il senso dell’essere nelle culture occidentali, op. cit., p. 335

[9] Abbagnano N., Fornero G., La filosofia 3A. Da Schopenhauer a Freud, op., cit., p. 324

[10] Bontempelli M., Bentivoglio F., Il senso dell’essere nelle culture occidentali. Vol. terzo, op. cit., p. 335