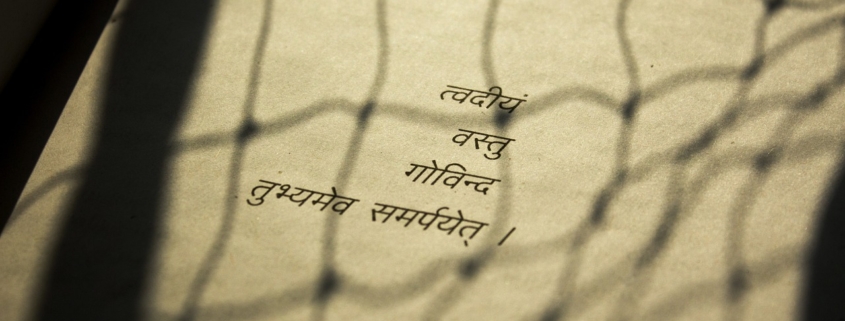

Il sanscrito è la lingua religiosa e elitaria dell’India. Il termine “sanscrito” deriva da saṃskṛta, participio passato passivo del verbo “fare” (kṛ) e vuol dire “perfezionato, perfetto”. Esattamente deriva da sam, “con” + kṛ, “fare”, equivalente del latino confectus (cum + facio), “portato a compimento, perfetto”. Al sanscrito si oppongono i pracriti, cioè come dice l’etimologia le lingue naturali dell’India, come l’hindi. Il sanscrito è la lingua divina (devanāṇi), perché è quella che i veggenti Rishi sentirono dagli dei e misero per iscritto formando i Veda, i testi sacri dell’induismo, la religione autoctona dell’India. Divenne poi la lingua ufficiale dei bramani, i sacerdoti dell’induismo e quindi quella della cultura, un po’ come il latino nel Medioevo, tanto che in India si dice che non c’è nulla che esiste che non sia stato scritto in sanscrito. I quattro Veda principali (Saṃhitā) sono redatti in vedico, la fase più antica del sanscrito, diversa dal sanscrito classico, la fase più recente. La storia dell’antico indoario (vedico e sanscrito) è questa:

- 1500-1000 a.C.: Ṛg-Veda (parte antica);

- 1000-500: Ṛg-Veda (parte recente), Atharva-Veda, Yajur-Veda (parti in prosa); nella transizione tra vedico e sanscrito abbiamo i Brāhmaṇa e gli Āraṇyaka;

- 500-0: sempre nella transizione tra vedico e sanscrito abbiamo l’opera di Pāṇini (il primo grammatico del sanscrito), le Upaniṣad antiche e quelle medie, i Sūtra e i poemi epici nei loro albori (Rāmāyaṇa, Mahābhārata);

- 0-500 d.C.: in sanscrito classico abbiamo poemi epici (elaborazione), kāvya nei suoi albori (letteratura d’arte, il cui massimo esponente fu Kālidāsa, IV-V secolo);

- 500-1000: poemi epici (fissazione), Purāṇa, kāvya (fissazione), śāstra nei loro albori (letteratura tecnica e scientifica), darśana nei loro albori (letteratura filosofica);

- 1000-1500: śāstra (fissazione), darśana (fissazione), kāvya (epigoni);

- 1500-2000: darśana (epigoni), kāvya (epigoni).

L’antico indoario non è la lingua più antica del mondo: infatti, il vedico è testimoniato solo dal 1500 a.C. (anche se si ritiene che il Rg̣-Veda, il più antico dei quattro Veda principali, attinga a materiale precedente). Le lingue più antiche del mondo, sulla base delle testimonianze che abbiamo finora, sono il sumerico e l’egiziano antico, grossomodo datate al IV millennio. Pertanto il sanscrito non può essere la madre di tutte le lingue. Il sanscrito appartiene alla famiglia delle lingue indo-europee, e di queste non è nemmeno la più antica, primato che spetta all’ittita, sebbene il sanscrito sia molto conservativo. Non è nemmeno una lingua morta, in quanto ancora oggi parlato dalla casta dei bramani in India. Del resto, nemmeno il latino è una lingua morta, in quanto idioma ufficiale della chiesa cattolica. Tuttavia da alcuni il sanscrito viene ritenuto la lingua più importante del mondo perché nella oceanica letteratura in sanscrito sarebbe contenuta la sapienza più profonda dell’umanità, o almeno una delle più profonde. Spesso ci sono luoghi comuni erronei relativi al sanscrito, abbiamo voluto riservare qualche battuta per sgomberare il campo da equivoci. Adesso che abbiamo fatto un pochino di chiarezza, possiamo “relazionare” meglio i concetti che abbiamo in mente. Non per nulla “relazione” ha il significato etimologico di “porre di nuovo”. Il sanscrito è una lingua considerata eccezionale anche per la sua difficoltà diabolica, mista alla sua bellezza divina. Di solito un poeta in sanscrito non si può comprendere senza il commento, spesso è necessario il commento del commento. Ma quale è la parte più difficile del sanscrito? È il genere poetico detto kāvya, caratterizzato dal virtuosismo della figura retorica, dal barocco della grammatica, dalla acrobazia della metrica. È il letterario puro e quanto di più difficile ci possa essere nella lingua sanscrita. Se però facciamo eccezione per il vedico, lingua difficilissima e oltremodo incomprensibile in quanto con il tempo si sono perse le leggi della grammatica e gli impliciti sono prevalentemente ignoti (tutto questo già a Pāṇini sfuggiva). Il termine sanscrito kāvya deriva da una radice indoeuropea con il senso di “detto” (in genere, cioè quanto verbalizzato) per poi passare a significare la composizione poetica in genere, specializzandosi alla fine in quella composizione poetica caratterizzata da figure retoriche. Pertanto possiamo già arguire quale sia la peculiarità stilistica del kāvya: l’uso frequentissimo e assai erudito delle figure retoriche (alaṃkāra). Le figure retoriche hanno la finalità di creare il rasa, termine sanscrito intraducibile che allude al diletto estetico in sé stesso. Il termine alaṃkāra è formato dalla locuzione alaṃkṛ, costituita dall’indeclinabile alam, “bastevole, sufficiente, adeguato”, e dalla radice kṛ, “fare”: donde il senso di alaṃkṛ come “rendere bastevole, sufficiente, adeguato”, ossia “preparare, predisporre”, e per estensione “ornare, decorare, abbellire”. Pertanto alaṃkāra vuol dire “ornamento, decorazione”, e in retorica comprende innanzitutto la fondamentale distinzione tra figure di senso (arthālaṃkāra) e figure di suono (śabdālaṃkāra). Ricordiamo che la poesia è la giusta armonia di contenuto e suono: ove il contenuto trova riflesso nella forma linguistica, con largo spazio al fonosimbolismo espressivo. Mentre i poemi epici intendono raccontare una storia, anche se dalle finalità religiose, ove il Mahābhārata è incentrato su valori pubblici, come l’amore per la propria stirpe e l’ossequio verso le divinità, invece il Rāmāyaṇa si basa su valori privati, come l’amore per la propria donna, oppure i testi tantrici vogliono fornire l’illuminazione religiosa, oppure i trattati scientifici intendono fornire preziosi indicazioni tecniche, invece il kāvya ha l’obiettivo di suscitare il rasa, una emozione estetica talmente potente che sarebbe in grado, da sola, di portare alla liberazione. In India non c’è nulla che non sia religioso, ed è stato sempre così. Anche il teatro all’apparenza profano si apre e si chiude con invocazioni religiose. Quindi possiamo dire che il kāvya nasce sì da corti laiche (tesi di Smith), condividendo topoi che soltanto entro quegli ambienti possono essere colti, ma la finalità del “sapore/essenza” (cioè del rasa) è squisitamente religiosa in quanto la massima caratterizzazione dell’uomo indiano è religiosa. Facciamo però una precisazione. Il kāvya si allontana nettamente dai temi e dalla metrica vedica. Lo scopo dei Veda è dottrinale e cultuale, invece il kāvya ha una finalità estetica, in ultima analisi religiosa. Ma per portare alla liberazione finale il rasa può basarsi anche su temi non mitologici, cioè anche storie di amore tra due fanciulli. Il kāvya presenta spesso tematiche amorose, e anche questo fa propendere verso la sua dimensione ideale cortese. Per gli storici della letteratura è assodato, infatti, che poesia d’amore e elogio del re nascano entrambi in un ambiente di corte, quali poesie rivolte a una stessa persona (l’amata e il re). Bisogna aggiungere che gli dei sono spesso elogiati nella forma del panegirico. E, secondo l’ipotesi di Ingalls, il panegirico subirebbe una vera e propria ritualizzazione all’interno delle corti: il dio viene sostituito dal re in un rituale nel quale, elogiando il re, si combatte il male e si rinforza la figura di ogni uomo. Per questo Smith sostiene che la produzione del kāvya risente di una forte inquietudine, che si vuole placare elogiando il re. La calma presente nel kāvya sarebbe opera dell’arte e non del sentimento quotidiano che i cortigiani serbano. Il kāvya è un tipo di poesia lirica che possiamo paragonare a quella greca antica, che si giustifica entro il simposio. È vero che l’esatta origine del kāvya ci è ignota, ma gli studiosi ipotizzano che esso rientri nell’alveo delle corti laiche per indizi molto importanti, tra cui i dotti riferimenti culturali e la complessità della lingua e della metrica. Infatti il fulcro del kāvya è il laghukāvya, “poesia lirica breve”, e in questa il muktaka, il componimento con una sola strofa. Una caratteristica assai rilevante del kāvya è che spesso il poeta resta anonimo. Questo ci riconduce certamente all’inizio del genere (III secolo a.C.), e alcuni studiosi hanno ipotizzato che l’anonimato del poeta faccia propendere verso una origine popolare del kāvya: in una dimensione orale di fruizione popolare il nome dell’autore si perde nello scorrere del tempo. Bisogna altresì osservare come la forma mentis indiana si basa sulla categoria e non sul singolo, quindi il nome del singolo poeta potrebbe perdersi entro la categoria più generale del kāvya. Non esiste solamente la famiglia indo-europea, abbiamo anche molte altre famiglie linguistiche, come quella afro-asiatica (che comprende ad esempio l’arabo) oppure quella sino-tibetana. A quest’ultima appartiene il cinese, un insieme di lingue molto diverse. In base a un criterio sintattico la lingua cinese viene periodizzata in questa maniera:

- Cinese arcaico (XIII-XI secolo a.C.), è la lingua dei gusci di tartaruga, delle scapole dei bovini, dei bronzi;

- Cinese pre-classico (X-VII a.C.);

- Cinese classico (VI-II a.C.);

- Cinese post-classico (I a.C.-II d.C.);

- Cinese medioevale (III-XIII d.C.);

- Cinese moderno (XIV-XIX d.C.);

- Cinese contemporaneo (metà XIX d.C.-oggi).

Il cinese classico è la espressione colta di un gruppo di dialetti parlati in un’area corrispondente alla Cina settentrionale e centrale, accomunati da una sorta di lingua franca in uso tra il VI e il III secolo a.C., utilizzata presso le corti dei vari principati cui era, di fatto, suddiviso il territorio controllato dagli Zhou. In seguito, con gli Han, vi è una graduale fossilizzazione della lingua letteraria. Tra gli Han e la fine di questa dinastia vennero poste le basi della separazione dei gruppi dialettali tuttora operante in Cina. Avvenne anche la standardizzazione dei caratteri cinesi. Il cinese classico è una lingua colta e raffinata (yayan), che era condivisa da elites appartenenti a tradizioni e culture diverse che vivevano in luoghi spesso distanti tra di loro, che parlavano dialetti e probabilmente lingue differenti, ma che hanno comunque contribuito a trasmettere un corpus di opere su cui si fondano le basi identitarie linguistiche e ideologiche di quella che sarà in seguito “la Cina” e “la cultura tradizionale cinese”. Il cinese classico è una lingua molto diversa dalle lingue indoeuropee, come l’inglese, il francese o l’italiano. Una sillaba è un carattere e anche una parola semplice. Invece una parola composta può essere costituita da due sillabe e quindi due caratteri. Il cinese classico possiede sia parole funzionali (xuzi, parole vuote: sono particelle, preposizioni, congiunzioni, pronomi, avverbi) sia parole di contenuto (shizi, parole piene: sono nomi, verbi aggettivi, numerali). Caratteristica del cinese classico è la presenza di particelle modali, sostituti interrogativi, sostituti nominali, sostituti verbali. Il cinese classico si basa su tre tipi di sintagmi: quello verbale (formato dal verbo e dalle eventuali estensioni, che possono collocarsi sia alla sinistra sia alla destra del verbo; i determinanti del verbo, per esempio i modificatori dell’aspetto, si trovano sempre alla sua sinistra), quello nominale (formato da un costituente nominale e dalle sue eventuali estensioni. Il sintagma nominale può essere per coordinazione, per determinazione, per nominalizzazione: per la determinazione, riferiamo che tra determinante e determinato può esserci la congiunzione di determinazione zhi, ad esempio min zhi fumu qin min yi, shi min xiang qin yen an, “per il padre e la madre ‘del’ popolo dimostrare premura nei confronti del popolo è facile, mentre è difficile far sì che tra il popolo si manifesti una premura reciproca”, in Liudé, list. 49), quello preposizionale (costituito da una preposizione e un sintagma nominale). Nel cinese classico esistono principalmente due tipi di frase: quella verbale e quella nominale. La frase verbale semplice possiede come costituenti principali un soggetto e un predicato (il verbo del predicato principale c’è sempre, gli altri costituenti possono anche mancare). Un esempio di frase verbale: Mengzi ‘jian’ Liang Hui wang, “Mengzi ‘incontrò’ il re Hui di Liang” (in Mengzi I.A. 1). La frase nominale semplice non richiede la presenza né del verbo né della copula, è formata da due sintagmi nominali giustapposti e seguiti dalla particella modale finale ye. Per esempio: Shun ren ye, wo yi ren ye, “Shun è un essere umano, anche io lo sono” (in Mengzi 4 B.28). Invece la frase complessa è formata da due o più membri (frasi semplici ma talvolta anche frasi complesse) in relazione tra loro, le proposizioni. I due poli opposti del pensiero cinese sono il confucianesimo e il taoismo, sorti entrambi nel VI secolo a.C. in Cina rispettivamente da Confucio e da Laozi. Il confucianesimo pone un forte controllo della mente (idee di dovere e di servizio allo stato), invece il taoismo privilegia la mente libera da controllo nella espressione delle proprie potenzialità. Ci sono numerose narrazioni che tentano di tracciare il profilo biografico di Laozi. La tradizione lo colloca nel VI secolo a.C., era contemporaneo di Confucio e tra loro i due si conoscevano. Confucio si sarebbe rivolto a Laozi per avere indicazioni specifiche circa la natura delle norme tradizionali di comportamento. La prima biografia a noi giunta, contenuta nelle Memorie di uno storico di Sima Qian (circa 145-86 a.C.), testimonia: “Laozi era originario del villaggio di Quren, che sorgeva nella prefettura di Li, presso il distretto di Ku, nel regno di Chu. Il suo cognome era Li, il suo nome proprio era Er (orecchio), il suo appellativo Boyang, e il suo nome postumo Dan (dalle grandi orecchie con i lobi pendenti). Egli era uno storiografo incaricato della custodia degli archivi reali della dinastia Zhou …”. Nella scrittura cinese Er è un elemento che forma la seconda parola: Dan. Le grandi orecchie esprimono il tratto fisico peculiare degli immortali. Laozi si compone di due parole: Lao (vecchio) e Zi (maestro, bambino), quindi questo vecchio maestro incarna entrambe le caratterizzazioni di vecchio saggio che però come evidenziano alcune ricostruzioni fantasiose ma pur sempre significative, pare sia nato canuto, già saggio, dopo una gestazione di 81 anni. È un bambino già saggio! 81 anni: 9 per 9, dove 9 è un elevato numero di potenza yang (positiva) moltiplicato per sé stesso, che si contrappone allo yin (negativa). Oltretutto 81 è il numero delle stanze (zhang) di cui si compone l’opera a lui attribuita, il Tao Te King. Sima Qian è stato il primo storico cinese, una sorta di Erodoto cinese. Egli è noto anche perché criticò l’imperatore, il quale lo fece evirare: costituiva la condanna più grave perché precludeva ai discendenti dello storico la sua venerazione nel tempio ancestrale. Oggi gli studiosi intendono la breve biografia di Laozi fatta da Sima Qian come la fusione di quattro personaggi:

- Lao Dan, l’archivista;

- Laozi, l’autore del Tao Te King;

- Lao Laizi, uno studioso del Tao;

- Taishi Dan, uno storiografo che un secolo prima predisse il dominio della dinastia Qin, che fondò l’impero nel 221 a.C..

Alla fine Sima Qian si spinge ad affermare che Laozi altro non fosse che Taishi Dan, che si era perfezionato nella coltivazione del Tao e delle tecniche per raggiungere l’immortalità che sarebbe vissuto incarnandosi fino in Taishi, di molto posteriore. Sima Qian: “… Laozi coltivava il Tao e la sua Possanza (Te) e la sua dottrina mirava al ritiro dalla vita pubblica per sottrarsi al peso della fama … Raggiunto l’estremo passo di frontiera, l’ufficiale di guardia ivi dislocato, Yin Xi, gli disse: Ora che siete sul punto di ritirarvi, insisto affinché mi lasciate uno scritto di vostro pugno. Fu così che Laozi compose un testo di oltre cinquemila parole, diviso in due sezioni, che trattava dei principi del Tao e della sua Possanza (Te). Poi si congedò. Nessuno mai seppe dove finì i suoi giorni”. Prima di congedarsi dalla vita pubblica, Laozi lascia il suo testamento, il Tao Te King, e poi si ritira verso Occidente, dove per tradizione regnano gli immortali. Il Tao Te King è passato alla storia per essere criptico, asciutto, a volte astruso e arcano. Non presenta mai una descrizione di una circostanza specifica, non ci sono nomi di luogo né personaggi, ma Laozi cerca, nella paradossalità dell’uso del linguaggio, di trattare di ciò di cui non si può dire nulla, cioè il Tao. Il Tao non è una cosa quindi è di per sé innominabile. Laozi spinge il linguaggio al massimo della sua forza di strumento che evoca ciò che tenta di sfuggire in ogni maniera ai limiti del linguaggio, cioè il Tao. Sin dalle origini il pensiero cinese ha sempre trattato del rapporto tra la parola e la realtà. Anche Confucio voleva rettificare il linguaggio. Tutte le filosofie cinesi rispondevano al problema: in che modo operando sul linguaggio si rettifica la cosa? Laozi cerca di articolare il rapporto tra linguaggio e mondo in questa maniera. “Quando il Cielo (Tian) si manifesta (You), un decreto (Ming) si accompagna. Quando le cose si manifestano, i nomi (Ming) vi si accompagnano”. Le cose si manifestano e solo allora diventano nominabili, cioè disponibili ad essere categorizzate secondo il linguaggio. Solo quando il Cielo, la massima autorità cui sono sottoposte tutte le cose e gli uomini, decide di manifestare le cose, esse diventano appannaggio degli uomini. In un dizionario antico (Shuowen, I secolo) il termine Ming, “nome, parola”, era etimologizzato come “dichiarare la propria identità”. Il dizionario faceva derivare Ming da Bocca e da Imbrunire. All’imbrunire calano le tenebre e non è più possibile vedersi, allora si dichiara il proprio nome. All’imbrunire le cose non sono più conoscibili per via dell’oscurità, allora il nome serve a dichiararne l’identità. Un altro dizionario antico (Shi ming, III secolo) faceva derivare Ming da Rischiarare, portare alla luce. Si nominano le cose affinché siano distinguibili. Possiamo dire che le parole servono a dare identità alle cose. Le cose, quando si trovavano nell’Uno primigenio del Cielo, erano una accozzaglia indistinta. Poi il Cielo decreta che si manifestano e solo allora l’uomo le nomina: egli nominandole le rischiara, le porta alla luce, dà loro la piena identità. A questo punto giungiamo al Tao. Solo per approssimazione viene definito Tao, in quanto non è una cosa, quindi non può avere un nome (Ming). Il Tao in quanto non-cosa rappresenta quel tentativo estremo di raggiungere attraverso un linguaggio inadeguato ciò che fa sì che tutto sia ciò che è o non sia ciò che è. Di questo cerca di parlare Laozi. La radice ultima di cui la realtà molteplice va ricondotta nel tentativo di abbracciare incondizionatamente la realtà stessa. Tao è un termine non ristretto a Laozi e ai taoisti, ma è comunissimo nella letteratura cinese antica. È formato da due elementi: chuò, “andare” + shòu, “testa” (richiamo a una figura umana). Quindi il Tao è una figura umana che procede, quindi la prima accezione del termine Tao è via, poi percorso/processo che porta a raggiungere determinati obiettivi seguendo un certo metodo. Nelle fonti antiche Tao (Via) è scambiato spesso con un omofono che significa “guidare”, “orientare”, “incoraggiare qualcuno a camminare in una direzione”. Via e Guidare vengono usati come fossero la stessa parola. Quindi la parola Tao assume il significato non solo di via ma anche di un solco sulla strada, sulla via seguendo il quale ci si indirizza rettamente verso un punto. Pertanto assume anche il senso di una dottrina che fa da guida ai discepoli. Nel tracciare questo solco, nell’indicare una direzione da prendere Tao evoca anche il senso di piena aderenza tra ciò che dovrebbe essere in termini prescrittivi (dottrina) e ciò che è perché non potrebbe essere altrimenti. Quindi non indica solo il corso che il soggetto e le cose sarebbe bene che prendessero, Tao indica anche il decorso pieno che le cose hanno nel mondo. È il decorso che la totalità degli enti intraprende nel mondo in quanto aderente alla Realtà incondizionata che le determina senza identificarvisi. Pertanto il Tao non è una cosa, allora non può essere nominato. “Il suo nome io ignoro, ma Tao lo si designa”. Quindi Tao è l’unica parola che non ha un effettivo riferimento. Il Tao Te King, classico scritto in una prosa poetica altamente ritmata e in rima, con una struttura molto prevedibile dal punto di vista della simmetria, invita a respingere il profilo umanizzato di ciò che noi apprezziamo e desideriamo, quindi delinea un profilo del saggio incapace di manifestare delle predilezioni, di intervenire e di agire, di nutrire dei propositi, incapace di formulare un discorso, di nominare una dottrina prescrittiva. Per abbracciare il Tao bisogna dimenticare tutto ciò che si è imparato, bisogna de-umanizzarsi, allontanarsi dalla cultura e dalle sue regole. Quest’opera è suddivisa in due sezioni:

- Taoking (1-37): sul Tao;

- Teking (38-81): sul Te.

A volte si traduce Tao Te King come “Classico (King) del Tao e della Virtù (Te)”. In realtà il termine cinese Te non indica una virtù in senso morale, ma la natura intrinseca che il Tao fa sì che si instilli in noi senza tratti edulcorati e falsati dalla cultura, cioè spontanei e immediati. Infatti nel Tao Te King emerge il principio del wu wei, “non azione”. Laozi scrive: “Il Tao costantemente non agisce, eppure non c’è niente che non si faccia”. Il principio del wu wei non è inattività, bensì una azione che si produce spontaneamente, secondo quell’ordine di cose di cui si fa garante il Tao. Wang Pi, un antico commentatore del Tao Te King, aveva colto l’essenza del principio del wu wei scrivendo: “Il Tao si adegua alla spontaneità”. Alla fine del Novecento sono stati ritrovati dei manoscritti su listarelle di bambù in una tomba del 300 a.C. Coprono due quinti del Tao Te King recente e dispongono le stanze in maniera sconclusionata rispetto all’ordine che abbiamo oggi. Quindi il testo aveva nell’antichità una forma assai diversa da quella attuale.

Bibliografia

- A. Andreini, M. Scarpari, Il daoismo, Bologna 2007;

- M. Calzoli, Le culture dell’Oriente, Lecce 2023;

- G. Ghidetti, Le gioie del sanscrito, Vicenza 2021;

- A. Pelissero, Dizionarietto di sanscrito per filosofi, Brescia 2021;

- A. Pelissero, Letterature classiche dell’India, Brescia 2020;

- M. Scarpari, A. Andreini, Grammatica della lingua cinese classica, Milano 2020;

- M. Scarpari, Avviamento allo studio del cinese classico, Venezia 1995.