Vilfredo Pareto è stato innanzitutto un ingegnere che si è dedicato per studi ed insegnamento all’economia, assumendo a Losanna la cattedra di Economia Politica che era stata del suo maestro Leon Walras. Per questo, a Pareto è stata intitolata la sezione del Politecnico di Torino dedicata all’ingegneria gestionale: Scuola Politecnica Vilfredo Pareto, poi diventata IV Facoltà di ingegneria. Suppongo su impulso del Prof. Sergio Rossetto, un ingegnere meccanico che a me ha insegnato modelli di analisi degli investimenti e dei costi aziendali.

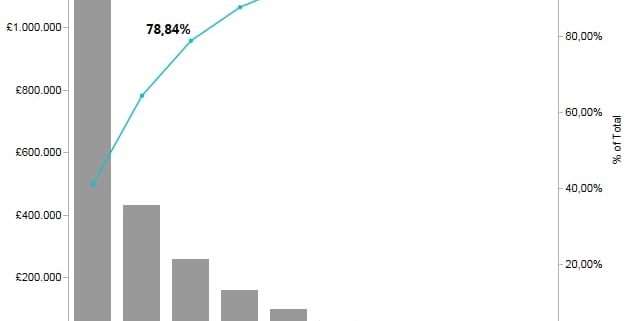

Leonardescamente, quindi, uom di multiforme ingegno, Pareto è soprattutto il teorico della disuguaglianza. Tanto in ambito sociale, con la teoria della circolazione delle elites (nel Trattato di sociologia generale 1916), quanto in ambito economico con gli studi sulla distribuzione della ricchezza, concentrata per lo più nelle mani di pochi: in genere gli stessi che costituiscono l’elite sociale. Una siffatta distribuzione trova un’ottima rappresentazione nel Diagramma di Pareto, una rappresentazione grafica a barre decrescenti che suddivide la grandezza oggetto di studio per le sottocategorie cui si riferisce. Questa schematizzazione (a volte eccessivamente semplificata, come metodo ABC o metodo 80%-20%) si applica alla classificazione dei più svariati ambiti: un libraio è ben consapevole che la maggior parte del suo ricavo è data da pochi titoli bestsellers, mentre la maggior parte dei codici a catalogo gli portano una quota minoritaria di guadagni. Alla Teoria dei Giochi Pareto lascia la definizione di Ottimo Paretiano, secondo cui una soluzione non è ottima se comporta una perdita anche solo per uno dei giocatori: ne consegue che la soluzione di Nash al Dilemma del Prigioniero non è un ottimo paretiano perché non cooperare comporta un vantaggio se l’altro coopera (si veda John Nash: competizione senza speranza? su Il mondo di Pannunzio).

Non ci dobbiamo quindi stupire che sia profondamente detestato dall’80% o più degli intellettuali che si riconoscono nell’egualitarismo. Salvo poi, all’atto pratico constatare che siamo sì tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri, come ci ha insegnato George Orwell nella Fattoria degli animali.