Timoteo Riboli e Garibaldi alle origini dell’animalismo in Italia, di Achille Ragazzoni

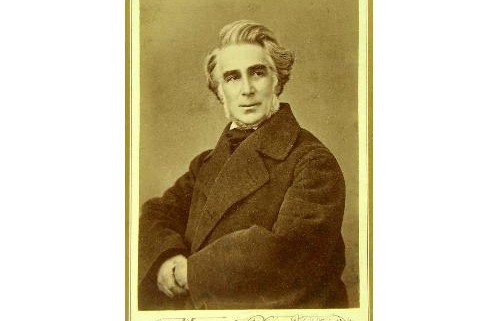

Uno degli aspetti dell’ecologismo è l’animalismo, ossia il concetto che l’animale non è una creatura che si possa solo sfruttare e che l’uomo possa maltrattare a proprio piacimento, ma che, come essere vivente, abbia anch’egli dei diritti, primo fra tutti quello di poter vivere conformemente alla propria natura senza dover subire sevizie o inutili maltrattamenti Ciò anche quando dall’uomo viene “sfruttato” (non voglio dare a questo termine un’accezione per forza negativa) fornendogli alimenti (latte, miele, carne, ecc.), materie prime di diversa utilità (lana, concime, ecc.), aiuto nel lavoro (animali da soma, da tiro o utilizzati come mezzi di trasporto, ecc.), compagnia o divertimento. Ritengo che, in questo senso, ogni persona che si reputi civile debba essere ipso facto un po’ animalista, senza esagerazioni, nessuna esagerazione va mai bene: Dio non ama chi esagera è scritto nella Sura della Vacca del Glorioso Corano e questa verità dovrebbe entrare nella testa di tutti… Diversi studiosi hanno indicato le origini dell’ecologismo nell’età del Risorgimento, nell’epoca in cui le rivoluzioni nazionali andavano a costituire i futuri stati europei. Alla base di questa tendenza una miscela di sentimenti un po’ confusi, per quanto nobili e positivi, talvolta non spiegabili del tutto razionalmente neppure da chi li esprimeva: atteggiamento romantico nei confronti della Natura, un sentimento patriottico che attraverso essa si manifestava (in sintesi: come chi ama la propria casa non la sporca, così non deve sporcare la propria casa più grande, ossia la Patria nel suo ambiente naturale), il mito – sempre di origine romantica – della Madre Terra che forgia le varie stirpi umane e per questo va rispettata. Anche in Italia – senza il richiamo a San Francesco che pure anche in questo campo potrebbe ancora insegnare qualcosa all’uomo d’oggi – l’ecologismo nasce in quell’epoca. E l’animalismo, in particolare, anche se quasi più nessuno lo ricorda, è legato a due nomi: l’ufficiale medico garibaldino Timoteo Riboli, nato a Colorno (PR) nel 1808 e morto a Torino nel 1895, ed il di lui amico e superiore Giuseppe Garibaldi (Nizza 1807 – Caprera 1882). Il Riboli, nato a Colorno, studiò a Parma e si laureò prima in filosofia, nel 1829, e poi in medicina, nel 1834, specializzandosi in chirurgia l’anno successivo. I suoi interessi, sin da studente, erano rivolti anche all’anatomia comparata, da qui l’interesse per il mondo animale. Da giovane medico si distinse nella lotta al colera, che imperversò nel 1836 nel Ducato di Parma. Si distinse molto nella sua attività, tanto da venire invitato ai Congressi degli Scienziati Italiani, che si svolsero tra il 1839 ed il 1847 per tenervi una relazione. Egli era un seguace della frenologia, scienza oggi non più considerata valida, ma che nell’Ottocento riteneva di poter determinare i caratteri psichici di una persona in base alla forma del cranio. Scrisse diverse pubblicazioni in merito guadagnandosi nel settore una certa fama, per questo in libri ed enciclopedie viene spesso definito “il frenologo Dr. Riboli”. Fu in questi congressi, comunque, che tenne anche relazioni sulla psicologia animale, sforzandosi di dimostrare, cosa che allora sembrava tutt’altro che ovvia, che anche gli animali erano in grado di possedere dei sentimenti e, in un certo qual modo, anche un “carattere” per cui determinati animali, i cani per esempio ma non solo, potessero venire educati e corretti da tendenze negative che dovessero dimostrare. Il Riboli si occupò anche della riforma delle carceri penitenziarie, sostenendo (allora anche questa cosa non sembrava ovvia…), che il luogo di detenzione non dovesse compromettere, quanto a situazione igienica, la salute del detenuto e che si dovesse, per quanto possibile, lavorare per la rieducazione del condannato affinché, scontata la pena, il maggior numero possibile dei condannati diventassero uomini onesti e potessero fare del bene a quella società che con un comportamento criminoso avevano danneggiato. Timoteo Riboli ne parlava quasi 200 anni fa, ma ad una soluzione del problema non siamo ancora arrivati e, oggi come allora, pur essendo migliorate le condizioni igieniche, le carceri, spesso, sono palestra di criminalità e molti rischiano di uscirne, dal punto di vista morale, peggiori di quando vi erano entrati! Nel 1848 Timoteo Riboli partecipò attivamente ai moti patriottici a Parma e fondò il giornale L’Indipendenza Nazionale. A causa di questa sua partecipazione fu costretto ad andare in esilio a Torino, ove venne arruolato come medico in servizio all’ Ospedale Militare della capitale. In seguito il Re Carlo Alberto lo nominò commissario straordinario di Parma nel 1849, per preparare l’elezione dei deputati in vista della ventilata annessione del Ducato al Regno di Sardegna ed egli svolse con coscienza e sangue freddo la delicata e per certi aspetti pericolosa missione. Terminata la prima guerra d’indipendenza in maniera tanto sfortunata, si congeda dall’esercito e svolge l’attività di medico a Torino, interessandosi delle condizioni igieniche della città, piuttosto precarie (si guadagnerà parecchie antipatie per questo e pure la nomea di seccatore importuno…). Legatosi di amicizia a Garibaldi, lo seguirà nel 1859, arruolato nel servizio sanitario del Cacciatori delle Alpi. Nel 1862, dopo i fatti di Aspromonte, sarà nel gruppo (internazionale!) di famosi medici che avranno in cura l’Eroe dei Due Mondi per la famosa ferita alla gamba destra, ferità per cui rischiò anche l’amputazione. Sarà di nuovo accanto a Garibaldi in Francia nel 1870 – 71, col grado di Colonnello Medico e Direttore del Servizio Sanitario Militare dell’Armata dei Vosgi (voglio ricordare, per inciso, che Garibaldi fu l’unico Generale a sconfiggere i prussiani in quella guerra…). Fu l’amico Garibaldi a suggerire a Timoteo Riboli di fondare una Società per la Protezione degli Animali, come ne esistevano in Inghilterra. E fu proprio una nobildonna inglese, lady Anna Winter, profonda conoscitrice della lingua italiana e traduttrice di autori italiani, a scrivere a Garibaldi e a Riboli in tal senso. Il medico accettò di buon grado. La Società venne fondata nel 1871 anche se lo Statuto ufficiale venne pubblicato nel 1872. Tra le altre cose esso affermava: … si prefigge oltre di frenare questi mali trattamenti:1. L’istruzione ed il perfezionamento dell’arte dei conducenti;2. L’educazione loro, e quella dei fanciulli a non incrudelire contro gli animali;3. L’ammaestramento a propozionare (sic!) le loro forze alle fatiche e agli usi a cui vi si assoggettano;4. La conservazione ed il miglioramento di essi». Da essa poi sorse, nel 1880, la Lega Scolastica per la protezione degli uccelli, la quale sosteneva, più che concetti morali, concetti scientifici assai avanzati, in quanto l’uccellagione e la caccia indiscriminata agli uccelli avrebbero, col tempo provocato gravissimi squilibri all’ambiente naturale (non esisteva ancora, allora, la parola “ecosistema”). Con scritti ed interventi, inoltre, il dr. Riboli si batté contro la vivisezione. La Società per la Protezione degli Animali si trasformò poi in ENPA, il benemerito Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. Il dr. Riboli, non lo voglio certo nascondere, fece, sulle orme del suo amico e maestro Garibaldi, una grande carriera nella Massoneria, raggiungendone i massimi vertici in Italia. L’attività massonica del Riboli non costituisce argomento di questo scritto, ma, giova ricordare, egli si dimostrò sempre obiettivo ed imparziale in tutte le manifestazioni della sua esistenza e per questo a molti non entrò in simpatia, non sempre si riesce simpatici a tutti quando si ha la schiena dritta! Timoteo Riboli morì a Torino il 15 aprile 1895 e la sua salma venne rivestita dell’uniforme garibaldina che lui, sostanzialmente un uomo di pace che seppe compiere egregiamente il proprio dovere in guerra, aveva indossato con giustificato orgoglio quando era in vita.

Achille Ragazzoni